毎年2月は日本生活習慣病予防協会が定める「全国生活習慣病予防月間」。生活習慣病予防に対する意識向上や健康寿命の延伸を目指し、「“一無二少三多”で生活習慣病予防」が基本テーマに掲げられている。一無は「無煙・禁煙―喫煙は万病の元」、二少は「小食・少酒―食事は腹七~八分目・お酒はほどほどに」、三多は「多動・多休・多接―身体を活発に動かす・休養をしっかりとる・多くの人、事、物と接する」。2025年の強化テーマは 「少酒」で、様々な啓発活動が実施される。

生活習慣病とは?

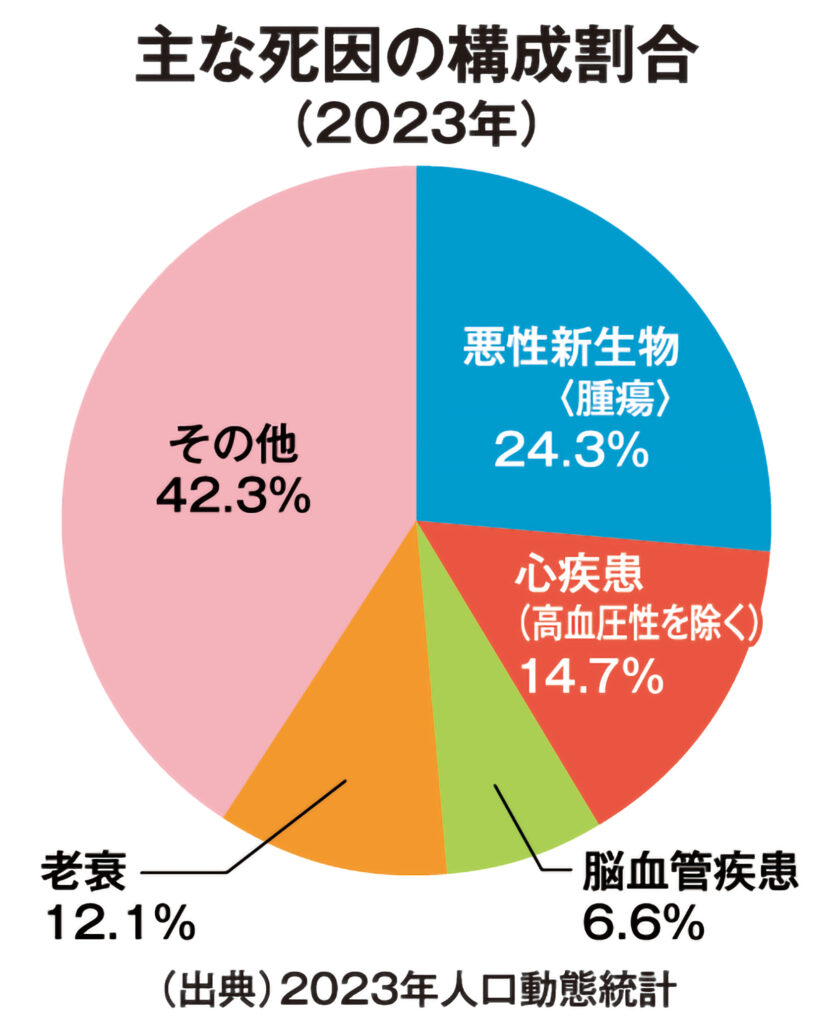

生活習慣病とは「生活習慣が発症に深く関わる病気群」のことを指す。偏った食生活、運動習慣、嗜好(喫煙や飲酒)、ストレスなどの生活習慣や、家庭・社会環境におけるさまざまな因子の積み重ねによって引き起こされる病気の総称だ。具体的には、糖尿病、高脂血症、高血圧、脂肪肝などが挙げられる。中でも代表的なものは「三大生活習慣病」と呼ばれている、がん(悪性新生物)、心疾患、脳血管疾患。厚生労働省の「2023年人口動態統計」によると、医療技術の進歩もあり微減傾向にあるものの、国内における死亡者数の約5割を三大生活習慣病が占めている。また、「2021年度国民医療費の概況」によると、生活習慣病は医療費の約3割を占めており、介護が必要になった原因についても、脳血管疾患などの生活習慣病が約3割を占めており、健康寿命(心身ともに自立して健康的に生活できる期間)が短くなる要因となっている。

早期発見が大切

生活習慣病は、「生活習慣次第で防げる病気」と言われている。しかし、そのほとんどが初期段階では自覚症状が現れないため、気付かぬうちに病気が進行していたということも。また、「自分はまだ大丈夫」「健康診断の結果は気になるが、病院に行く時間が取れない」などと、健康診断や治療を後回しにしている人は特に要注意だ。生活習慣の蓄積が、体の負担やさまざまな病気の原因となる。栄養バランスや運動習慣を意識し、生活習慣病の予防に努めよう。

予防するには?

適正体重の維持と内臓脂肪の減少は、生活習慣病の発症リスク軽減につながる。

まずは運動を習慣づけることから始めよう。掃除や洗濯などの家事、徒歩や自転車での通勤・通学、散歩も運動になる。階段の上り下りや室内でのストレッチ、体操も有効だ。

次に食生活を見直してみよう。塩分は控えめに、脂っこいものや甘いものの摂りすぎには注意。アルコールの摂取量は適量(日本酒ならば1合程度)を守り、飲みすぎを避ける。過度の飲酒を長く続けると、さまざまな病気の誘発リスクが高まる。

禁煙も重要だ。喫煙は動脈硬化や高血圧を招く危険因子。吸う本人はもちろんのこと、副流煙は煙を吸い込む周囲の人たちにも悪影響を及ぼす。

そして、定期的に健康診断を受けよう。早期治療で生活習慣病の重症化を防ぐには、健診(検診)は欠かせない。下記に掲載の医療機関も参考に、「自覚症状が無いから」「忙しいから」と先送りせず、健康診断を受けよう。今の自分の体の状態を正しく把握し、生活習慣病への認識を深めるとともに、血糖値や血圧などの数値の変化に応じて生活習慣を改善していこう。

山口のニュース

山口のニュース

前後の記事を読む

前後の記事を読む