「国民の約2人に1人が何らかのアレルギー疾患を有している」という厚生労働省の調査報告があるほど身近な「アレルギー疾患」。乳幼児期のアトピー性皮膚炎の発症から始まり、食物、ぜんそく、アレルギー性鼻炎など、アレルギーは年齢を重ねるごとに次々と異なる症状であらわれることが多く、「アレルギーマーチ」とも言われている。2月20日は日本アレルギー協会が制定した「アレルギーの日」。アレルギーマーチを防ぐためにも、早期段階での適切な診断が重要とされている。代表的なアレルギー疾患と、その留意点を紹介する。

花粉症

水のような鼻水・繰り返すくしゃみ・鼻づまりが3大症状で、花粉飛散量に比例して悪化する傾向がある。山口県医師会は、1月20日に山口県内でのスギ花粉飛散開始を宣言。スギは、気温が高い時期に花粉を作る雄花が形成される。昨夏の猛暑の影響で花芽が多くついたことから、「平年を上回るスギ花粉飛散となる」と注意を呼びかけている。

アレルギー性結膜炎

結膜が直接外界に接していて抗原が入りやすいことや、涙液が抗原を溶かしやすいことなどから、目はアレルギー反応が生じやすい場所とされる。カモガヤ(5~7月ごろ)やカナムグラ(9~11月ごろ)などの花粉飛散時期には、同じアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)で、目と鼻の両方に症状が出ることも。掻けば掻くほどかゆくなり、粘膜を傷つける恐れもある。視力に影響する場合もあるので、症状が出たら早めの受診を。

ぜんそく

空気の通り道(気道)に慢性的なアレルギーの炎症が生じ、様々な刺激に過敏に反応して気道が狭くなり、呼吸が苦しくなる。ダニやホコリ、カビといった環境のアレルゲンに反応する「アトピー型ぜんそく」、アレルゲンに反応しない「非アトピー型ぜんそく」がある。治療とともに、環境整備などで危険因子を回避することが大切だ。

アトピー性皮膚炎

皮膚にかゆみのある湿しんや炎症、肌の乾燥などが慢性的にあらわれる状態。顔や首、ひじやひざ裏などに発生しやすく、一度治まった後に再発するケースもあるという。ハウスダストやダニ、花粉といった環境的要因と、遺伝による体質的な要因とがある。適切な治療により症状がコントロールできる状態が続けば、症状が出なくなる「寛解」が期待できることもわかってきた。

食物アレルギー

特定の食物が原因で起こるアレルギー反応で、特に初めて食べた時に出ることが多い。症状は、皮膚(かゆみ、じんましんなど)、呼吸器(くしゃみ、鼻水など)、消化器(下痢、嘔吐など)ほかスギやヒノキなど春の花粉によるものが多い。体のさまざまな臓器にあらわれるが、症状の出かたや重症度、原因となる食物アレルゲンの種類・量・品目数・耐性獲得の時期など個人差がある。なお、食中毒や食物不耐症など、食物アレルギーと間違えやすい症状もあるため、専門の医師による正確な診断が必要となる。

アナフィラキシー

アレルギー反応により複数の臓器に症状が強くあらわれる状態。血圧低下や意識障害を伴う場合を「アナフィラキシーショック」と呼び、一刻も早く医療機関で適切に治療を進めないと生命にかかわることも。小児がかかった際の多くの場合は食物アレルギーが原因。ハチやアリなど昆虫の毒や薬剤も誘因となり、重症化しやすいので注意が必要だ。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

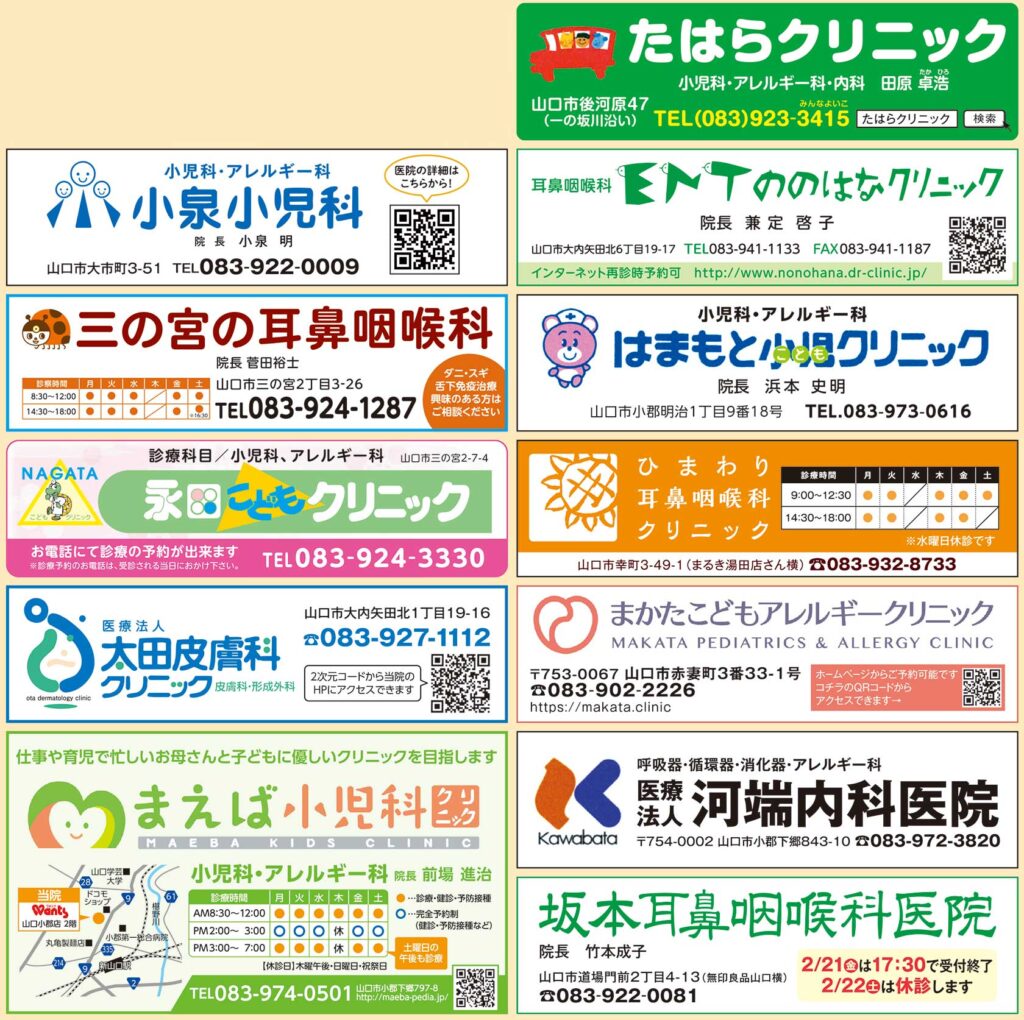

何らかの症状が出たら自己診断せず、かかりつけ医や下記掲載の医療機関に相談しよう。

山口のニュース

山口のニュース

前後の記事を読む

前後の記事を読む