2月28日(金)、山口市黒川の恒冨八幡宮境内にある高倉荒神社で、五穀豊穣や家内安全などを願う春の大祭「高倉荒神祭」が開催される。今年の豊凶や水の状況を占う伝統行事「御例(おためし)神事」の結果が発表され、参道には露店が並ぶほか、福みくじなども楽しめる。当日は、平川小・中学校の下校時刻も早められ、地元住民はもとより、市内外からも多くの参拝者でにぎわう。

創建の由来

朝鮮半島・百済国の第3皇子で、大内氏の祖と伝えられる琳聖太子(りんしょうたいし)が、同国から佐波郡多々良浜(現・防府市)に渡来した際、同郡の高倉村に一社を建立し、高倉荒神社としてあがめたのが起源とされる。

その後、山口市黒川にある山に移され、高倉山と名付けられたが、山頂からは眺望が良く、瀬戸内海を航行する船に無礼があると、神の意に触れて難破することが多かったため、海の見えない8合目に移設されたという。しかし、山中は険しく、参拝や維持管理が不便だったため、1911年に恒冨八幡宮そばの現在地に移転された。2002年に不慮の火災によって焼失したが、2004年に社殿が再建。2014年には約100段ある全階段に手すりが整備された。

身近な信仰としてあがめられている高倉荒神社は、五穀豊穣や家内安全などの諸祈願を成就し、不浄を忌むことから、家にあっては火の神・台所の神として、火の用心のためにも祀られている。

御例神事

同神社では毎年、大祭に先立って、その年の農作物の作柄を占う「御例神事」が、節分またはその前後に古式にのっとり行われている。

もと高倉荒神社があった8合目付近にある大岩の上に、岸壁から染み出てできた三つの御例池がある。この池の水位は、山の土が含んでいる水の量と連動しているとされ、これを見ることで、その年の農業用水を占うことができるという。午前0時に拝殿に張り出される結果には「早稲〇合、中稲〇合、晩稲〇合、水〇合」と、稲の種類と水の様子が示されており、昔から多くの農家がどの稲を植えるかの参考にしてきた。気象予測や農業・科学技術が発達した現代では、農作物の出来具合を予想するという意味が強くなっている。また、田植え後の6月28日に豊作を祈願して、再び同神社にお参りをする習わしもある。

露店や福みくじ

「一の鳥居」から同神社までの参道約200メートル間には、飲食などを提供する露店が軒を連ねる。そこから石段を上がった境内では、日本酒(一升)やお菓子、文房具などが当たる「福みくじ」(1回200円)を引くことができる。

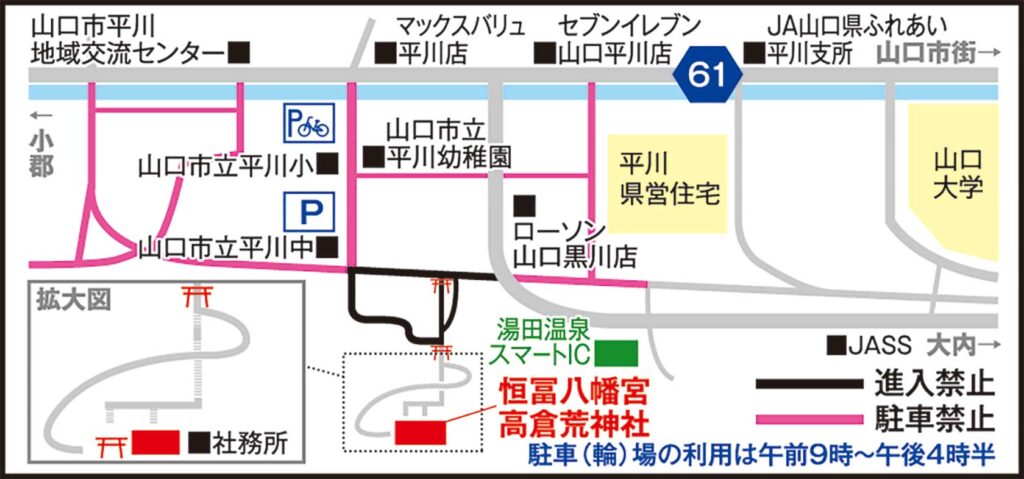

神社周辺で交通規制 臨時駐車・駐輪場が設置

当日は、午前9時から午後5時まで、神社周辺で車両進入禁止や駐車禁止の交通規制がされる。平川中グラウンドに駐車場、平川小に駐輪場が臨時に設けられる。利用可能な時間は午前9時から午後4時半まで。台数などの制限があるため、同神社は「近隣の方は徒歩や自転車でお越しを」と呼びかけている。

高倉荒神祭特集協賛企業

山口のニュース

山口のニュース

前後の記事を読む

前後の記事を読む